斉藤 瑞己(さいとう・みずき)

群馬県太田市出身。保育園時代にキッドビクスに触れ、小学1年生から競技として本格的に取り組む。ユース・ジュニア・シニアを通じて国内外の主要大会で優勝を重ね、ワールドカップ、世界選手権で優勝する。ワールドゲームズ2025ではミックスペアで金メダルを獲得し、現役を引退。現在は市役所職員として勤務しながら、地元にて普及活動にも携わる。

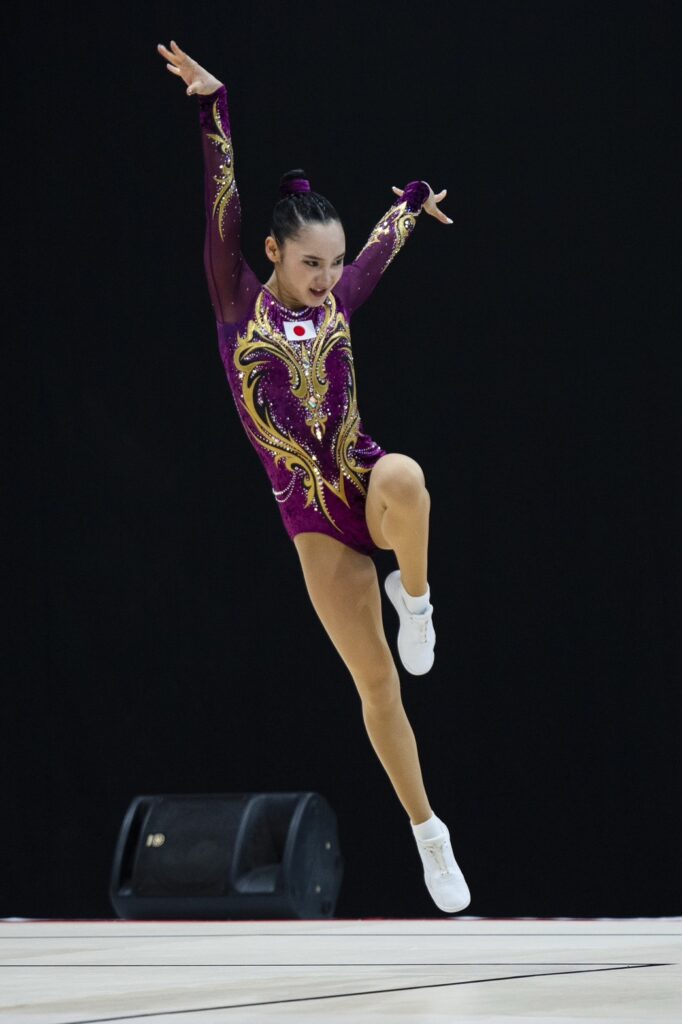

北爪 凜々(きたづめ・りり)

群馬県太田市出身。SKJ所属。生後10か月でベビービクスに参加。杉原良依先生に出会い、エアロビック人生をスタート。小学生から競技に進み、シニア女子シングル、トリオ、ペアで国内外の大会において数々の実績を残す。表現力を強みとし、世界の舞台で活躍。現役引退後はSKJでコーチとして指導と振り付けを行い、次世代育成に挑戦している。

エアロビックという競技が試すもの

音楽に合わせて全身を使ってステップを踏みながら、高難度のエレメントを連続して繰り出すエアロビック。

演技時間はわずか1分30秒足らず。その短い時間の中に、技術、体力、表現力、集中力、そして精神力のすべてが凝縮される。

一瞬の迷い、一歩のズレが結果を左右する世界。

だからこそ、エアロビックは選手の生き方や積み重ねを、そのまま映し出す競技でもある。

群馬県太田市のクラブSKJで育った斉藤瑞己と北爪凜々は、幼少期から同じ指導者のもとで競技に向き合い、世界の頂点へと挑戦を重ねてきた。

エアロビックは世界につながる競技である

エアロビックは、体操競技を統括する国際体操連盟に属する競技だ。

体操、新体操、トランポリンと同じ体系に位置づけられ、世界的な競技ルールと国際大会が整備されている。

体操や新体操、トランポリンはオリンピックの正式種目として知られているが、エアロビックは現在もオリンピック種目には採用されていない。

しかしそれは、競技レベルや国際性が劣るという意味ではない。

世界50か国以上で競技として行われ、世界選手権やワールドカップが長年にわたり開催されてきた、れっきとした世界競技である。

フィットネスから競技へ エアロビックの歩んできた歴史

競技エアロビックの始まりは1982年。

アメリカで、フィットネスとは一線を画した表現競技としてエアロビクス・コンテストが考案されたことに端を発する。

日本では1984年に全日本エアロビック選手権大会が開催され、1990年にはスズキワールドカップ世界エアロビック選手権大会がスタートした。

この大会は、現在も世界中のトップ選手が集う国際大会として続いている。

1995年からは国際体操連盟が競技エアロビックに参入し、体操競技の一分野として国際的な競技体系が確立された。

日本は指導者養成や競技会開催に早くから取り組んできた国のひとつであり、競技力は長年にわたり世界トップ水準を維持している。

斉藤と北爪が育ってきた環境は、まさにこの日本の競技エアロビックの歴史の延長線上にあった。

エアロビック指導者、杉原良依との出会いが、すべての始まりだった

斉藤がエアロビックと出会ったのは、保育園に通っていた頃だった。

日本のエアロビック競技界で指導者として長年活動している杉原良依先生が行っていたキッドビクスに参加し、音楽に合わせて体を動かす楽しさを知った。

当時は競技という意識はなかった。

ただ、跳び、動き、汗をかく時間が純粋に楽しかった。

北爪にとっても、杉原との出会いはさらに早い。

生後10か月で参加したベビービクス。もちろん自分の意志ではなく、母親が友だちに誘われて参加したらしい。

人生で最初に身体を動かす時間を教えてくれた存在が、杉原だった。

その後も年齢に応じてキッドビクスから競技へ。

二人は成長のすべての段階で、杉原の指導を受け続けてきた。

SKJという場所で育った競争心と基礎

小学1年生から競技として本格的にエアロビックを始めた斉藤は、初めて出場した大会で思うような順位を得られなかった。

その悔しさが、負けず嫌いな性格に火をつける。

もっとやりたい。

もっと上に行きたい。

その思いを、杉原は否定することなく、正しい努力へと導いていった。

SKJでは基礎を徹底して積み重ねる指導が行われ、エアロビックのステップや技を基礎から磨いた。その土台が後に斉藤の最大の強みとなる高難度エレメントを減点なく実施する安定感につながっていく。

北爪もまた、初期の大会で結果が出なかった一人だ。

しかし、1学年上の優勝者の演技を目の当たりにした瞬間、心に強い衝撃を受けた。

あの演技を超えたい。

その思いを見抜いた杉原は、頑張ったらきっと勝てるよと声をかけた。

その言葉を胸に、週4回以上の練習に励む日々が始まった。

世界を知り、頂点を意識するようになった瞬間

斉藤は中学1年生で国内開催のスズキワールドカップに出場し、ユース部門で優勝を経験。

中学2年生では世界ユース競技会にて同部門で優勝し、同世代の世界トップ選手たちと競い合った。

北爪は中学2年生でスズキワールドカップ初出場優勝。

シニアに上がると、全日本選手権優勝、ワールドカップ準優勝と結果を残し、中国、ロシア、ブルガリアなどの強豪国と渡り合ってきた。

だが、杉原から繰り返し伝えられていた言葉がある。

「シニアになってからが選手として本当の勝負」。

その言葉があったからこそ、二人は結果に慢心せず、常に次の挑戦を見据え続けることができた。

メジャーではない競技だからこそ、挑戦し続けた

エアロビックは、オリンピック種目ではない。

大きな舞台で脚光を浴びる機会は限られ、競技名すら知らない人も少なくない。

もしこの競技がオリンピック種目だったなら。

世界最高峰の大会で金メダルを獲得した二人は、間違いなく時の人になっていただろう。

それでも、斉藤と北爪は歩みを止めなかった。

競技の価値を疑うことなく、世界のトップで勝つことを目標に挑戦を重ねてきた。

有形無形の支援、応援してくれる人への思いを込めて、演技にぶつけてきた。

その覚悟が、二人を世界の頂点へと導いていった。

届かなかった舞台と、奪われた挑戦の時間

2017年のワールドゲームズ。

この大会は、斉藤瑞己と北爪凜々にとって、初めて強く記憶に刻まれたワールドゲームズだった。

斉藤、北爪、そして当時SKJに所属していた金井拓海の3人は、シニアトリオ部門に出場。

完成度の高い演技を披露し、世界最高峰の舞台で見事に優勝を果たしている。

一方で、この大会には、もう一つ忘れられない経験があった。

北爪と金井は、シニアペア部門にも出場。

決勝では全組の演技終了時点で暫定2位につけ、表彰台を確信しかけていた。

しかし、表彰式を目前にして結果が覆る。

最終順位は4位。

手応えがあったからこそ、その悔しさは深く心に残った。

世界の頂点に立った喜びと、あと一歩届かなかった現実。

ワールドゲームズはこのとき、斉藤と北爪にとって、成功と挫折の両方を刻み込む舞台となった。

そして2022年大会。

本来であれば、次こそはと挑むはずだったその舞台に、二人の姿はなかった。

新型コロナウイルスの影響により、国際大会の開催や派遣が制限され、日本代表として出場すること自体が叶わなかったのである。

挑戦する準備はできている。

それでも、立つべき舞台が存在しない。

積み重ねてきた時間が、報われないまま過ぎていく。

ワールドゲームズは、いつしか必ず取り返したい舞台として、二人の心に強く残り続けていた。

空白を越えてつかんだ世界への扉

世界選手権は、2年に一度開催される。

本来であれば、世界の舞台で定期的に実力を示す機会が与えられるはずだった。

しかし、2021年大会。

2020年から延期されたこの大会に、日本選手団は派遣されなかった。

続く2022年大会も同様に、日本からの派遣は見送られる。

世界を目指す選手にとって、結果以上に重い現実。

挑戦の場そのものが、長い時間、失われていた。

斉藤瑞己と北爪凜々にとっても、その空白は例外ではなかった。

世界で戦うために積み上げてきた時間は、試されることなく静かに流れていく。

そして迎えた2024年大会。

この世界選手権は、日本選手団としては2018年大会以来、実に6年ぶりの派遣となった。

斉藤と北爪は、シニア男子シングル部門・シニア女子シングル部門・シニアミックスペア部門に出場。

久々に世界の舞台へ戻った日本代表として、二人は強い覚悟を持って演技に臨んだ。

ミックスペア部門の予選では、圧倒的な完成度で1位通過。

それは、空白の時間に積み重ねてきた挑戦が間違っていなかったことを、結果で示す瞬間だった。

そしてこの予選1位通過が、

2025年ワールドゲームズ出場権獲得へとつながる。

挑戦することすら許されなかった時間。

失われた大会。

それでも歩みを止めなかったからこそ、再び世界への扉は開かれた。

このときから、

ワールドゲームズは、過去の悔しさを清算し、競技人生を締めくくるための舞台として、

斉藤瑞己と北爪凜々の前に、はっきりと姿を現していた。

世界最高峰で掴んだ金メダルの重み

2025年、中国・成都。

斉藤瑞己と北爪凜々は、このワールドゲームズを現役最後の国際大会と位置づけて臨んでいた。

2017年に味わった、頂点と悔しさが同居した舞台。

出場すら叶わなかった時間を経て、ようやく辿り着いた再挑戦の場。

この舞台で結果を残すことが、二人にとって競技人生の総決算だった。

予選を1位で通過。

迎えた決勝の舞台で、二人が選んだ楽曲は Beautiful Things。

これまでの競技人生、支えてくれた人々、そしてエアロビックという競技そのものへの思いをすべて込めた、情熱的な演技だった。

予選以上の完成度。

一つひとつのエレメントに迷いはなく、動きは研ぎ澄まされ、呼吸は完全に重なっていた。

ペアとして積み上げてきた時間が、そのまま演技に表れていた。

結果は、金メダル。

2位のアゼルバイジャン・ペアを抑えての優勝だった。

演技を終えた瞬間、北爪は感極まって涙を流した。

その涙は、喜びだけではない。

届かなかった過去、立てなかった舞台、乗り越えてきた怪我や苦しさ。

すべてが報われた瞬間だった。

ワールドゲームズの金メダルは、

世界選手権、ワールドカップと勝ち続けてきた二人のキャリアにおいて、唯一欠けていた最後のピースだった。

非五輪競技であるエアロビック。

もしオリンピック種目であれば、世界最高峰の舞台で金メダルを獲得した二人は、間違いなく大きな注目を集めていただろう。

それでも、この金メダルの価値は揺るがない。

エアロビックにおける世界最高峰の舞台で勝ち切ったという事実は、競技の価値と、二人の挑戦の重みを、何よりも雄弁に物語っている。

悲願の達成。

そして、有終の美。

ワールドゲームズの金メダルは、斉藤瑞己と北爪凜々にとって、

完璧なフィナーレだった。

競技を終えても続く、新たな挑戦

北爪は現在、SKJでコーチとして指導と振り付けを行っている。

競技者として培ってきた経験を、次の世代へと手渡す挑戦が始まっている。

世界選手権で優勝できる選手を育てたい。

斉藤は市役所職員として働きながら、現在は地元を中心に普及活動にも携わっている。

競技と仕事を両立する中で得た経験は、演技にも人生にも確かな深みを与えてきた。

挑戦は、競技の価値を未来へつなぐ

エアロビックは、健康づくりや学校スポーツとしても広く親しまれている。

そして競技の世界では、確かな歴史と国際性を持つスポーツとして発展を続けてきた。

斉藤瑞己と北爪凜々の挑戦は、

メジャーかどうかではなく、世界一であることの価値を示した歩みだった。

群馬から世界へ。

そして、次の世代へ。

この物語は、ここで終わらない。