松田 薫二(まつだ くんじ)

広島県出身。10歳でサッカーを始め高校では県選抜で国体出場。大学では3年次より裏方としてサッカーを支える側に回り、ヤマハ発動機に入社。イギリス・ドイツなど欧州営業担当経験を経て、Jリーグ創成期に事務局スタッフとして参画。その後、日本サッカー協会(JFA)で選手育成・指導者養成、日本代表チーム、広報などの各部署の部長を経てグラスルーツ推進事業に携わり、新たに障がい者サッカー、ウォーキングフットボールの普及に取り組む。2016年には日本障がい者サッカー連盟設立を実現し、同連盟の専務理事に就任。2024年度からは日本ウォーキングフットボール連盟代表理事としても活動中。

サッカーに夢中になった少年時代

広島市で生まれ、小学5年生からサッカーに熱中した松田は、中学生からGKとしてプレー。サッカーで青春を過ごした。広島県選抜として国体といった大舞台も経験したが、大学で1年下の後輩として入ってきた森下申一(後の日本代表GK)の出会いは大きな転機となった。己の限界を悟った瞬間でもあり、「支える側」としてサッカーを続ける決意をした。

大学サッカー連盟での活動では、試合運営やメディア対応といった実務の一端を担い、競技を支える側として活動。試合に出ていた頃には気づかなかった、たくさんの人々の支えがあってプレーができることを知り、プレーヤーだけでは知り得ない、裏方の運営としてサッカーに向き合う経験は、後の人生に大きな影響を与えることになる。

ヤマハ発動機からJリーグへ──運営のプロとしての挑戦

松田は東京農業大学卒業後、ヤマハ発動機に入社し、サッカーチームの運営という異色のキャリアを歩み出した。当時はアマチュアのJSL(日本サッカーリーグ)。プロリーグは模索するだけの夜明け前の時代だった。JSLの運営委員として各チームの委員たちと協力して競技を支える仕事を。

しかし3年後、社会人として「サッカー以外の世界も知りたい」とサッカー部を辞め、社業に専念することにした。希望を受け入れてもらいオートバイの海外業務に従事することになり、英語、簿記なども学ぶことができ、社会人として大きく成長した。

ある日、欧州出張時に観戦したプロサッカーの試合で衝撃を受けた。そのころ日本では閑古鳥が鳴くスタジアムだったが、欧州では週末の試合を楽しみに集まった街の人たちでホームスタジアムが埋め尽くされ、歌や声援、拍手などで熱狂にあふれていた。地元の人々がクラブの存在に誇りを持ち、スタジアムはまさに劇場空間。この光景を「日本でも見たい」と強く思ったという。

社業に専念してから7年。日本サッカーはプロ化に向かい始めていた。ヤマハ発動機もプロ化に向け本格稼働を始めた。欧州でみた光景を実現したいと社内のプロ化準備室に異動させてもらい、「ジュビロ磐田」設立と同時期に、人員が不足していたJリーグ事務局へ出向することになった。

そして川淵三郎チェアマンや日本サッカーをプロ化に向かわせた森健兒専務理事、木之本興三常務理事らのもと、熱意あふれるスタッフと共に「プロリーグ」の基盤整備に従事した。

2年後、出向社員からプロパー社員となり、「サッカーを自分の仕事にする」覚悟を決めた。

日本サッカーの強化と育成

その後、川淵氏が日本サッカー協会会長となった翌年の2004年、JリーグからJFAへ異動となる。

日本代表につながる選手育成・指導者養成に従事し、JFAアカデミー設立にも関わる。2010年10月からは全ての日本代表チームの運営業務を統括し、サムライブルーのザッケローニ監督、なでしこジャパンの佐々木監督らと代表選手が挑戦する日本サッカーの「世界との戦い」を支える日々だった。

すべての人にサッカーを──グラスルーツ宣言とその具現化

2014年、JFAは「グラスルーツ宣言」を発表。「誰もが・いつでも・どこでもサッカーを楽しめる環境づくりを目指す」と宣言した。

その翌年、その宣言を具現化するために新設されたグラスルーツ推進部の部長に就任する。松田は「競技力向上」だけではなく「生涯スポーツ」としてもサッカーの可能性に取り組む──それは、人生を豊かにする文化としての役割である。

子ども、女性、高齢者、障がいのある人──すべての人にとって「プレーする喜び」がある社会をつくる。その実現のために「引退なし」「補欠ゼロ」「障がい者サッカー」「施設の確保」「他スポーツとの協働」「社会課題への取り組み」をテーマにグラスルーツの環境改善の活動を始める。

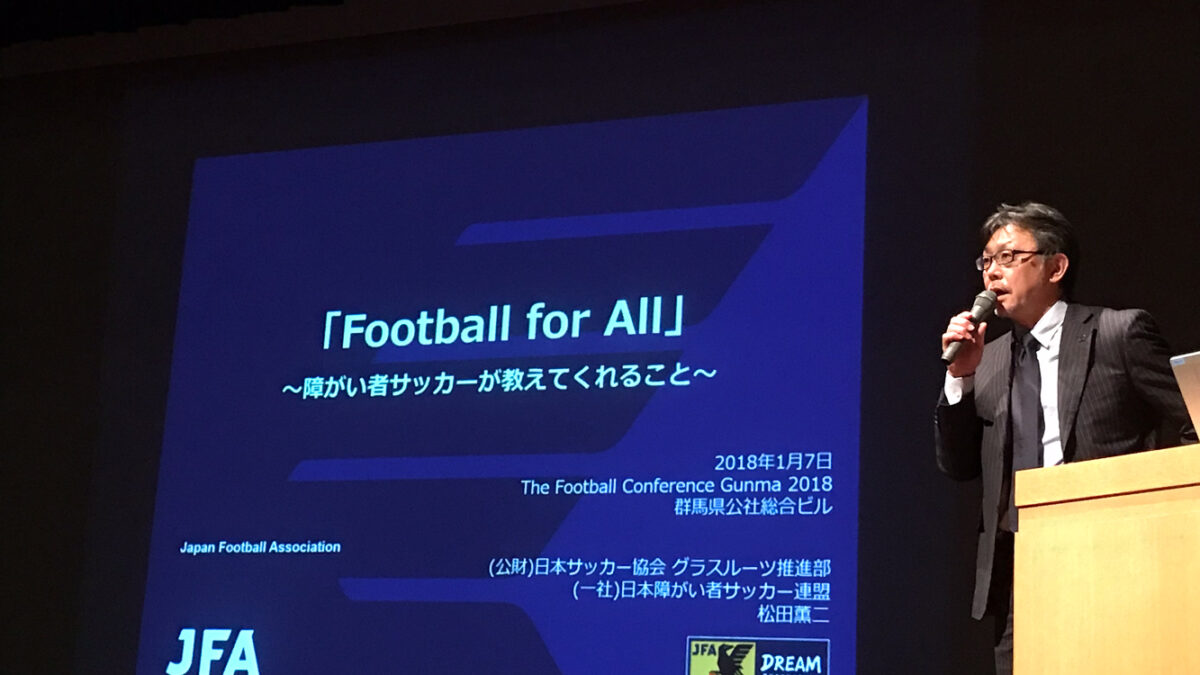

7つの障がい者サッカーと出会う「もう一つの挑戦」

新設部署では「障がい者サッカー」にも取り組んだ。日本に存在する障がい者サッカーの7つの競技団体(アンプティサッカー、ブラインドサッカー、デフサッカー、CP(脳性麻痺)サッカー、知的障がい者サッカー、ソーシャルフットボール(精神障がい)、電動車椅子サッカー)と連携し、JFAと7団体を繋げるための統括団体、日本障がい者サッカー連盟を設立した。

障がいの有無にかかわらず、「誰もが」サッカーを楽しめる環境づくりのために、7つの団体のサポートと並行して、障がい者も健常者も一緒になって楽しめるインクルーシブなイベントも開催するなど、共生社会の一助になれればという思いで活動している。

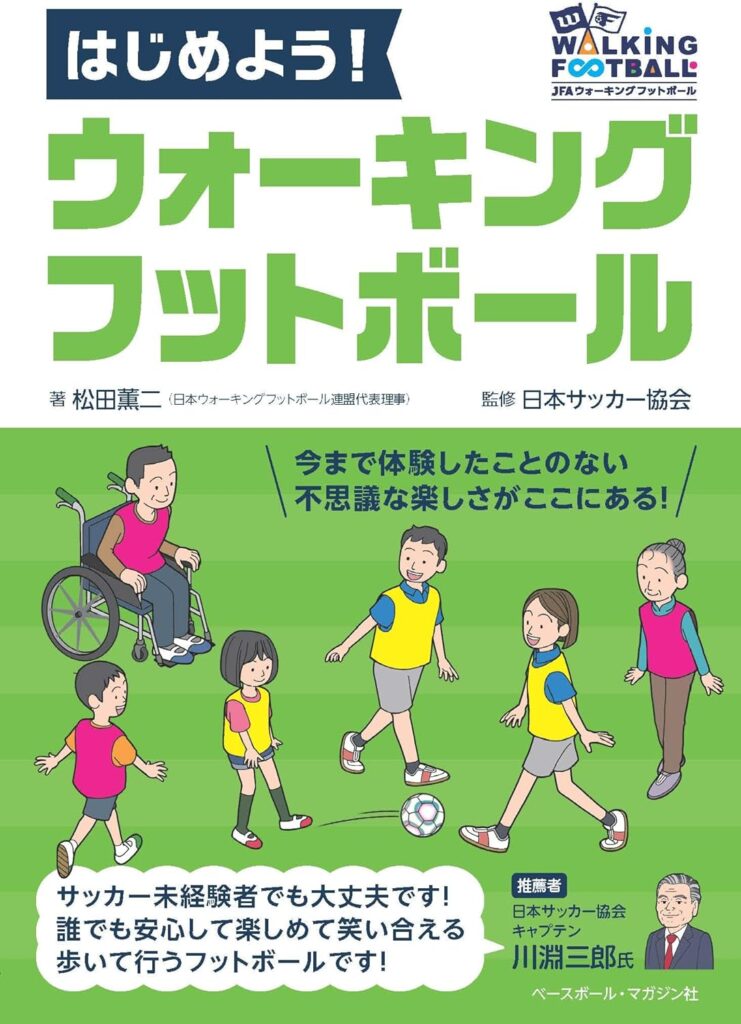

ウォーキングフットボール──“誰でもできる”新しいスポーツ

そして松田が2024年度から代表理事を務めるのが、日本ウォーキングフットボール連盟。

走ってはいけない、接触も禁止──一見すると物足りなさを感じるこの競技だが、実は非常に奥深い。

老若男女、未経験者、高齢者、障がいのある人まで、誰もが同じフィールドでプレーできる。「サッカー=競技」という概念を越えた、誰でも楽しめる“人生のスポーツ”へ。92歳のおじいちゃんも、0歳児を抱えたママも、みんなが笑顔でボールを追う。

松田は言う。「これまでサッカーでは感じたことのない“誰でも参加できる”“笑い合える”という現象がピッチ上で起こっている。本来のスポーツの力とはこういうものではないかと思う」。それこそが、スポーツの本質──そして、彼の新たな挑戦の舞台なのである。

これからも、挑戦は続く

Jリーグ、日本代表からグラスルーツまで、松田薫二は一貫して「サッカーのために何ができるか」を考えながら歩んできた。勝つこと、強くなること。それもサッカーの魅力だ。しかし、松田が今届けたいのは「誰もが人生を豊かにするスポーツ」。

若い頃に知った「ヨーロッパの地域スポーツ文化」。日本での実現はまだまだ先だろうが「誰もが楽しめるサッカーやウォーキングフットボールが社会に根付くまで」。松田の挑戦は、まだまだ終わらない。

日本ウォーキングフットボール連盟 / 日本障がい者サッカー連盟